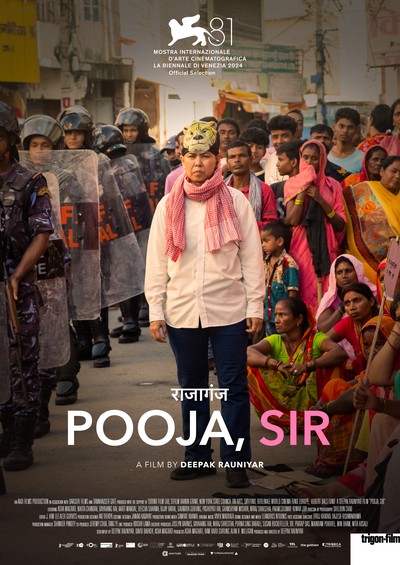

Avec Pooja, Sir, Deepak Rauniyar signe un thriller intense et politique qui plonge dans les tensions communautaires et les luttes féminines au Népal. Porté par deux héroïnes que tout oppose a priori, ce film, présenté en première mondiale à la Mostra de Venise 2024, revient sur les émeutes de 2015 dans le Madhesh, et nous confronte à un pays souvent méconnu, loin des clichés himalayens. À découvrir en salles en France depuis le 23 juillet, ce récit haletant, inspiré de faits réels, mêle enquête criminelle et dénonciation des discriminations systémiques.

◆ Un réalisateur à la marge devenu voix majeure

Né en 1978 dans le district de Saptari, dans l’est du Népal, Deepak Rauniyar a d’abord été enseignant, puis journaliste, avant de produire des récits radiophoniques. Il se fait remarquer en 2012 avec Highway, premier film népalais présenté au festival international la Berlinale. Ce road-movie post-conflit aborde frontalement des tabous encore puissants au Népal : homosexualité, viol, drogues, adultère. Le film provoque un choc dans le pays et marque l’émergence d’un nouveau cinéma social népalais.

Son second long-métrage, White Sun (2016), sélectionné à Venise dans la section Orizzonti, est salué par The Hollywood Reporter comme « impressionnant et accompli », tandis que The New York Times l’inclut parmi les « neuf nouveaux réalisateurs à suivre ». Le film est projeté dans plus de 100 festivals, de Toronto à Locarno, et devient la proposition officielle du Népal aux Oscars 2018.

◆ Une fiction basée sur des faits réels

Avec Pooja, Sir, son troisième long-métrage, coécrit avec l’actrice principale Asha Magrati, Rauniyar poursuit son exploration des fractures sociales népalaises. Basé sur des événements réels, le film se déroule à l’été 2015, lors des violentes émeutes qui ont secoué le sud du pays. Deux enfants sont enlevés à Rummindei, dans la région du Teraï, bastion de la minorité ethnique madhesi. Tandis que les manifestations contre la nouvelle Constitution s’enveniment, une policière fraichement nommée détective est dépêchée de Katmandou pour résoudre l’affaire.

◆ Deux mondes

Pooja (Asha Magrati), première femme détective du Népal, est envoyée dans les plaines instables du sud du pays pour enquêter sur l’enlèvement de deux garçons – l’un issu d’une famille influente, l’autre d’un milieu modeste. Un point commun relie les deux victimes : leur peau claire, un détail lourd de sens dans un contexte de fortes tensions raciales et politiques. Sur place, Pooja est accueillie par un capitaine local et fait équipe avec Mamata, policière madhesi souvent ignorée et peu considérée.

Le duo féminin, d’abord électrique, finit par devenir soudé et complémentaire. Mamata connaît intimement ce territoire où elle subit à la fois racisme et sexisme ; Pooja, quant à elle, représente l’élite du nord, perçue comme autoritaire. Ensemble, elles devront dépasser leurs différences et affronter les préjugés pour sauver les enfants, et découvrir que cette affaire est bien plus politique qu’elle n’en a l’air.

◆ Le poids des origines : Madhesi contre Pahadi

Le Teraï, zone frontalière de l’Inde, est habité par les Madhesi, minorité linguistique et culturelle souvent perçue comme « étrangère » par les Pahadi, population majoritaire originaire des montagnes. Alors que le gouvernement népalais élabore une nouvelle Constitution sans consultation réelle des Madhesi, la colère gronde. À l’écran, les répliques du Premier ministre accusant les Madhesi d’être des « mangues tombées de l’arbre » illustrent la violence symbolique et le racisme institutionnalisé. Cette stratification ethnique est au cœur du film, qui montre comment une peau plus foncée ou une origine supposée indienne peut encore condamner à l’exclusion, voire à la mort.

◆ Entre polar et portrait queer

La force du film repose sur son héroïne : Pooja, une femme dans une police dominée par les hommes (à peine 5 à 7 % de femmes), qui revendique son autorité en se faisant appeler Sir. Elle est également lesbienne (une réalité rarement montrée dans le cinéma népalais) et entretient une relation discrète avec Rama, non acceptée par son propre père. Cette identité queer, loin d’être un simple trait de personnage, devient une clé de lecture du film : dans une société qui nie autant la race que la diversité sexuelle, Pooja incarne l’invisible qui refuse de disparaître. Quand Mamata lui demande : « Pourquoi ne pas vouloir apparaître comme une faible femme ? », la réponse est claire : « Survivre, c’est s’imposer ! ».

◆ Une mise en scène immersive et politique

Tourné caméra à l’épaule par le chef opérateur Sheldon Chau, Pooja, Sir adopte une esthétique nerveuse et naturaliste. Plutôt qu’une mise en scène spectaculaire, Deepak Rauniyar choisit la proximité : gros plans, sons d’ambiance étouffants, scènes de foule en immersion. La mousson, omniprésente, ajoute à la tension.

Le rythme de l’enquête reste parfois inégal, et la densité des enjeux peut brouiller les pistes, mais l’émotion est constante. Les choix esthétiques font écho à ceux de Highway et White Sun : montrer le Népal d’en bas, rugueux, tiraillé, dans lequel chaque corps et chaque mot est politique.

◆ Une œuvre personnelle et universelle

Derrière cette enquête policière se cache aussi une histoire intime : celle du réalisateur Deepak Rauniyar, issu de la communauté madhesi, et de la comédienne Asha Magrati, qui incarne Pooja et appartient à la communauté pahadi. Leur relation, marquée par les divisions ethniques qui traversent le Népal, est au coeur du film. À travers le personnage de Pooja, ils racontent leur propre expérience de rejet, de combat et de quête de reconnaissance. Comme le souligne Deepak : « En Asie du Sud, nous ne parlons pas du tout de race, nous ne reconnaissons même pas que nous avons un problème de tensions raciales ». Asha, elle, ajoute : « Chaque fois que nous sortons, que nous voyageons, les personnes à la peau claire parlent si mal de Deepak. Ils le traitent mal. Il est urgent de faire comprendre aux gens ce qu’ils font, sciemment ou non ».

Pooja, Sir n’est pas seulement un polar efficace mais un cri de rage, une quête de justice. Une œuvre qui ose confronter une société à ses angles morts : les castes, le genre, l’ethnie, l’orientation sexuelle. Dans un Népal encore très patriarcal, marqué par une instabilité politique chronique, ce film constitue un acte artistique courageux, véritable plaidoyer pour l’ouverture et la reconnaissance des multiples identités du pays.

« Montrer la vérité, même lorsqu’elle dérange, est l’unique moyen de rendre justice à ceux que l’on refuse de voir. », Deepak Rauniyar

Jessica Baucher

Pooja, Sir est en salle depuis le 23 juillet

* Pour aller plus loin…

Bande annonce

Interview de Deepak Rauniyar pour PREMIÈRE

Photo en tête d’article : Pooja, Sir ©trigon-film

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.