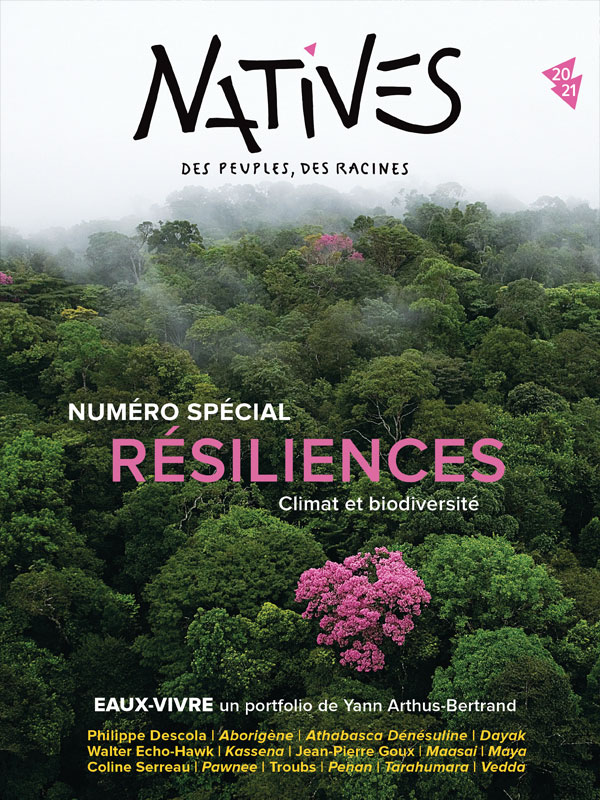

À Bornéo, la communauté autochtone de Rumah Jeffery est sommée de quitter ses terres ancestrales pour laisser place à une plantation destinée à la production de granulés de bois, un produit en forte demande en Europe. Face aux bulldozers et aux pressions d’une puissante multinationale du bois, les habitants résistent, déterminés à défendre leur forêt sacrée et leur mode de vie. Une lutte qui révèle les dérives d’un commerce mondialisé sous couvert de transition écologique.

Dans la partie malaisienne de l’île de Bornéo, au Sarawak, une soixantaine de personnes lutte pour sa survie. Menacés d’expulsion par l’entreprise Zedtee (une filiale du géant malaisien Shin Yang Group) les membres de la communauté autochtone de Rumah Jeffery refusent de céder. Objectif de l’industriel : défricher leur forêt pour produire, entre autres, des granulés de bois destinés à l’export, notamment vers la France, premier pays importateur en 2023. « Je ne partirai pas, quitte à mourir ici », a déclaré Imbang, l’un des chefs du village, face aux forces de l’ordre venues faire appliquer un avis d’expulsion. Cet acte de résistance incarne la détermination d’un peuple à préserver ses terres, essentielles à son identité culturelle, spirituelle et économique.

◆ Des terres sacrées menacées au nom du commerce

Depuis près de cinq ans, les autorités du Sarawak ont octroyé à Zedtee un bail couvrant la moitié du territoire coutumier de Rumah Jeffery. Entre 2021 et 2022, environ 20 hectares de forêt ont déjà été détruits, emportant avec eux arbres fruitiers, plantes médicinales et lieux de culte. Le rapport de Human Rights Watch, publié le 5 mai après 21 mois d’enquête, dénonce les abus de Shin Yang Group, poids lourd asiatique du bois et symbole d’un capitalisme forestier dévastateur.

« Cette forêt est la pierre angulaire de l’identité culturelle et spirituelle de la communauté », affirme Luciana Téllez Chavez, autrice du rapport. Les habitants y honorent leurs ancêtres, pratiquent des rituels traditionnels au son du engkerumong, chassent, cueillent, tissent. Un mode de vie sans eau courante ni électricité, mais riche de savoirs transmis depuis des générations.

◆ Un accaparement illégal selon le droit international

En vertu du droit international, l’exploitation des terres autochtones ne peut se faire sans leur consentement « libre, préalable et éclairé ». Or, rien de tel n’a été respecté ici. Zedtee, soutenu par le département des Forêts du Sarawak, a même porté plainte contre les villageois pour empiétement. Le 14 octobre 2022, un ordre d’expulsion leur a été signifié, les sommant de tout démolir sous trente jours. Ils ont refusé.

Malgré des preuves de présence remontant à 1951, la communauté ne dispose d’aucun titre de propriété reconnu par l’État malaisien et aucune proposition de relogement ni indemnisation ne leur a été faite.

◆ Les communautés autochtones de Bornéo, gardiennes de la forêt

Les communautés autochtones de Bornéo, comme celle de Rumah Jeffery, appartiennent en majorité à l’ethnie iban, l’un des plus grands groupes indigènes du Sarawak. Ces peuples vivent en étroite symbiose avec la forêt tropicale depuis des siècles, en tirant leur subsistance de la chasse, la pêche, l’agriculture sur brûlis, la cueillette de plantes médicinales et le tissage de lianes de rotin. Au-delà de la simple ressource, la forêt représente pour eux un espace sacré, un patrimoine culturel et spirituel. Les rituels animistes, les légendes transmises oralement, les lieux de sépulture et les chutes d’eau vénérées témoignent de ce lien intime. L’expulsion de ces communautés ne signifie donc pas seulement la perte d’un habitat mais l’effacement d’un mode de vie millénaire et d’un rapport à la nature profondément enraciné.

◆ Un combat emblématique de la déforestation mondiale

Ce conflit illustre un problème systémique. Le Sarawak, dont 90 % du territoire était encore recouvert de forêt en 1960, est aujourd’hui réduit à moins de 10 %. Le gouvernement local affirme pourtant vouloir restaurer les forêts, tout en soutenant un secteur du bois florissant : en 2023, ses exportations ont atteint près de 500 millions d’euros. Parmi les produits vedettes : les granulés de bois, présentés comme une solution durable pour le chauffage en Europe, leur fabrication repose parfois sur la destruction d’arbres entiers, selon des lanceurs d’’alerte. En l’absence de transparence sur la provenance exacte de ces granulés, la France continue d’en importer massivement, sans garanties suffisantes quant au respect des droits humains et environnementaux.

◆ Des lois en retard, une vigilance insuffisante

Des outils existent pourtant. La France dispose d’une loi sur le devoir de vigilance des multinationales. L’Union européenne a également adopté un règlement interdisant l’importation de produits issus de la déforestation postérieure à décembre 2020. Mais son application, initialement prévue fin 2024, a été repoussée d’un an, au 31 décembre 2025. Pour Luciana Téllez Chavez, le cas de Rumah Jeffery doit servir d’électrochoc : « Cette histoire résonne comme un signal d’alarme, invitant l’UE à rapidement mettre de l’ordre dans ses affaires »

Le combat de Rumah Jeffery dépasse les frontières de Bornéo. Il symbolise la tension croissante entre les intérêts industriels et les droits des peuples autochtones , mais aussi les contradictions d’une transition énergétique qui, sous prétexte de durabilité, participe à la déforestation. Tant que les chaînes d’approvisionnement resteront opaques et que les réglementations tarderont à s’appliquer, des communautés comme celle-ci continueront à payer le prix fort pour alimenter les marchés occidentaux .

«

La défense de la Terre commence avec la défense des droits de ceux qui en prennent soin depuis toujours »,

Vandana Shiva

Jessica Baucher avec Reporterre

* Crédit photo en tête d’article : ©Pixabay

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.