Survival International a révélé, fin octobre, un rapport inédit alertant sur la situation critique des peuples autochtones non contactés ou isolés, menacés par la dépossession de leurs terres au profit de ceux qui veulent les assimiler, les convertir ou s’enrichir à leurs dépens.

Il existe au moins 196 groupes autochtones isolés, souvent non contactés, vivant dans les forêts à travers le monde. Ils ont leurs propres langues, cultures et territoires.

Certains d’entre eux sont des peuples qui n’ont aucun contact avec l’extérieur, comme les Sentinelles en Inde (1). D’autres groupes isolés, tels que les Ayoreo Totobiegosode du Chaco paraguayen ou les Amahuaca au Pérou, sont des sous-groupes de tribus plus importantes avec lesquelles ils partagent une langue et souvent un territoire. Ils ont conscience de l’existence des peuples autochtones voisins, qui peuvent être étroitement ou lointainement apparentés. Tous ont conscience du monde extérieur et le rejettent. Autosuffisants et résilients, ces peuples vivent de manière indépendante dans les forêts, parfois sur des îles. Ils peuvent rencontrer des étrangers de manière sporadique, ou jamais, mais résistent à toute intrusion et prospèrent lorsque leurs droits sont respectés. Le refus de tout contact par ces peuples trouve souvent son origine dans le souvenir de contacts et d’invasions passées dévastatrices, qui ont engendré violence, épidémies et mort. Ce refus est une expression claire de leur autonomie et de leur droit à l’autodétermination.

◆ 95 % vivent en Amazonie

Près de 95 % d’entre eux se trouvent en Amazonie, notamment au Brésil, qui abrite 124 groupes, ainsi qu’au Pérou, en Colombie, en Bolivie, au Venezuela et en Équateur. On dénombre ainsi 26 groupes dans la région de Yavari-Tapiche, de part et d’autre de la frontière entre le Brésil et le Pérou, qui vivent en autarcie grâce à la chasse, la pêche et la cueillette ; parfois en cultivant la terre. La plupart sont nomades et se déplacent sur leurs territoires au gré de leurs besoins. Leurs terres ne leur offrent pas seulement un abri et des moyens de subsistance, elles sont aussi au cœur de leur identité, de leur culture et de leur résistance. Ils construisent des abris ou des maisons communautaires, partagent leur nourriture et utilisent leurs connaissances botaniques approfondies pour produire tout ce dont ils ont besoin : paniers, maisons, résine de torche, médicaments…

◆ Que dit la loi à leur sujet ?

Comme tous les peuples autochtones, ils possèdent des droits de propriété collective sur leurs territoires. Ils ont également le droit de refuser tout contact (principe de non-contact). Le droit international exige en effet le consentement libre, préalable et éclairé de toute activité ou tout aménagement sur les terres autochtones. Le consentement étant impossible avec les peuples non contactés, la loi interdit donc toute activité ou tout aménagement sur leurs terres. Malheureusement, si leurs droits sont clairement établis, leur mise en œuvre n’est pas toujours appliquée. S’ils sont au bord de la survie, ce n’est pas parce que leur mode de vie est insoutenable, mais à cause des menaces extérieures (tentatives de colonisation avec dangers inévitables de violence, de maladies et de spoliation des terres). Cette stratégie de survie est soutenue par de nombreux voisins autochtones des peuples isolés. Ainsi, les Nicobarais défendent les droits des Shompen, peuple voisin de la Grande Nicobar, dans l’océan Indien. Au Pérou, les Yine cultivent des potagers aux abords de leurs villages pour les Mashco Piro. Au Brésil, les Gardiens Guajajara risquent leur vie pour surveiller le territoire des Awá. Sans oublier Survival International qui soutient activement leur combat.

◆ Des menaces sociales, environnementales et existentielles

Les peuples autochtones isolés subissent de graves conséquences lorsqu’ils entrent en contact avec le monde extérieur. Ces rencontres, souvent violentes, entraînent la propagation de maladies inconnues pour lesquelles ils ne possèdent aucune immunité, provoquant des hécatombes. L’invasion et la destruction de leurs territoires anéantissent leurs ressources vitales (nourriture, eau, abris), menant à la famine et à l’effondrement de leurs communautés. Dans plusieurs régions du monde, des exemples tragiques illustrent cette réalité : au Paraguay, des missionnaires évangéliques ont pourchassé les Ayoreo (un groupe indigène vivant dans le Chaco), entraînant la mort de nombreux membres du groupe (2) ; au Pérou, les activités pétrolières de Shell et l’exploitation forestière ont provoqué la disparition de la moitié du peuple Nahua vivant dans la vallée du fleuve Urubamba (3); au Brésil, la construction d’une route dans les années 1970 à travers le territoire Nambikwara (région du Matto Grosso) a conduit à la mort quasi totale de la population (4). Ces pertes humaines s’accompagnent de la disparition de langues, de traditions et de visions du monde irremplaçables.

Aujourd’hui, plus de 90 % des peuples non contactés sont menacés par l’exploitation des ressources naturelles. L’exploitation forestière met en péril la survie d’au moins 111 groupes, tandis que l’extraction de minéraux comme l’or ou le nickel touche plus de 40 % de leurs territoires en Amérique du Sud, en Indonésie et en Papouasie occidentale. En Amazonie, l’exploration pétrolière et gazière aggrave la situation. Enfin, l’agro-industrie, moteur principal de la déforestation, menace directement de nombreux peuples tels que les Piripkura (dans l’État du Mato Grosso) et les Ayoreo, ainsi que les groupes isolés d’Asie et du Pacifique affectés par les plantations d’huile de palme et d’hévéa.

◆ Criminalité, exploitation illégale et prosélytisme sont autant de menaces

L’invasion des territoires des peuples autochtones isolés constitue une violation du droit international et, bien souvent, des lois nationales. En Amazonie, au moins un tiers de ces groupes sont directement menacés par des organisations criminelles, notamment des trafiquants de drogue qui détruisent la forêt et recourent à la violence pour protéger leurs activités. L’exploitation forestière et minière illégale, souvent orchestrée par ces mêmes réseaux, s’effectue à grande échelle et provoque de graves dommages environnementaux et humains. L’extraction d’or sur le territoire yanomami, par exemple, entraîne une pollution massive, la propagation de maladies et de nombreux décès. Par ailleurs, des missionnaires continuent d’enfreindre les lois locales pour tenter de convertir les peuples isolés, une menace qui concerne environ un groupe sur six. À ces violations s’ajoutent les intrusions d’aventuriers ou de missionnaires, comme l’Américain ayant tenté d’approcher les Sentinelles en 2018 et qui y a laissé la vie. Ou cet autre Américain en quête de notoriété qui a été arrêté par les Indiens après avoir atterri sur l’île de North Sentinel, au mépris de la loi et de la sécurité de tous.

◆ Que font les gouvernements pour protéger les peuples non-contactés ?

Les protections des peuples autochtones isolés sont les plus solides en Amérique du Sud, particulièrement au Brésil, où leur droit de refuser tout contact est bien reconnu mais parfois transgressé. En revanche, en Asie et dans le Pacifique, les lois sont beaucoup plus laxistes. Dans de nombreux cas, ce sont les gouvernements eux- mêmes qui aggravent la situation. Par exemple, en Indonésie, des permis ont été accordés pour des concessions minières sur les terres du peuple Hongana Manyawa. En Inde, un projet de port industriel, de base militaire et de ville sur l’île de Shompen menace également un groupe isolé. Même dans des pays comme le Brésil, des responsables politiques cherchent à contourner les lois existantes pour soutenir des projets dits d’« intérêt national » : barrages, routes, et voies ferrées qui mettent en péril la survie de nombreux groupes isolés (28 au Brésil et 35 au total en Amérique du Sud). Ces projets pourraient être fatals pour ces peuples. Il existe pourtant des initiatives pour soutenir les peuples non-contactés et respecter leur choix.

« Si les invasions et les contacts forcés ne cessent pas, jusqu’à la moitié d’entre eux pourraient disparaître d’ici dix ans », affirme le rapport de Survival International qui conclut en demandant « aux gouvernements de promulguer et appliquer des lois nationales et internationales reconnaissant et protégeant les terres des peuples autochtones isolés et le principe de non-contact. Aux entreprises de s’engager à ne jamais s’approvisionner en matières premières provenant des territoires des peuples isolés ou auprès d’entreprises opérant dans ces territoires. Et aux particuliers de soutenir les droits des peuples isolés d’exiger des informations sur les chaînes d’approvisionnement. »

Brigitte Postel

1 – Les Sentinelles vivent sur l’île de North Sentinel, dans les îles Andaman (Océan Indien).

2 – À partir des années 1950, plusieurs missions évangéliques ont commencé à tenter de convertir les Ayoreo, souvent par la force. Ces missionnaires ont pourchassé les membres du groupe, les traquant dans la jungle, souvent en utilisant des méthodes violentes pour forcer leur contact. Cela faisait partie d’un effort plus large de colonisation spirituelle menée par les missionnaires évangéliques, qui considéraient qu’il était de leur devoir de « sauver » ces « sauvages » en les convertissant au christianisme. Cette « chasse à l’homme » a non seulement perturbé leurs vies, mais a aussi eu des conséquences dévastatrices sur leur santé, avec des épidémies de maladies européennes contre lesquelles les Ayoreo n’avaient aucune immunité, comme la grippe, la rougeole ou la tuberculose.

3 – L’exploitation pétrolière par Shell, (à partir des années 1980) a entraîné la déforestation et la pollution des cours d’eau, qui étaient des ressources vitales pour les Nahua. Les rivières et les forêts étaient non seulement des sources de nourriture, mais aussi des lieux sacrés et des espaces de vie. De plus, l’exploitation pétrolière a introduit des travailleurs extérieurs dans la région, ce qui a entraîné la propagation de maladies contre lesquelles les Nahua n’avaient aucune immunité. On estime que plus de la moitié de leur population a été décimée par des maladies transmises par les travailleurs extérieurs ou par des intrusions violentes de groupes armés.

4 – Cette route a non seulement découpé le territoire ancestral des Nambikwara, mais elle a aussi constitué un point d’entrée pour des personnes extérieures, notamment des travailleurs de la construction, des colons, des chercheurs de terres, des exploitants forestiers et des commerçants. Ces « étrangers » ont été une source d’épidémies qui ont décimé la population et entraîné la destruction des habitats naturels des Nambikwara, qui ont perdu une grande partie de leurs ressources vitales, comme l’eau potable et les zones de chasse, perturbant profondément leur mode de vie traditionnel.

https://www.uncontactedpeoples.org/

https://survivalinternational.org/

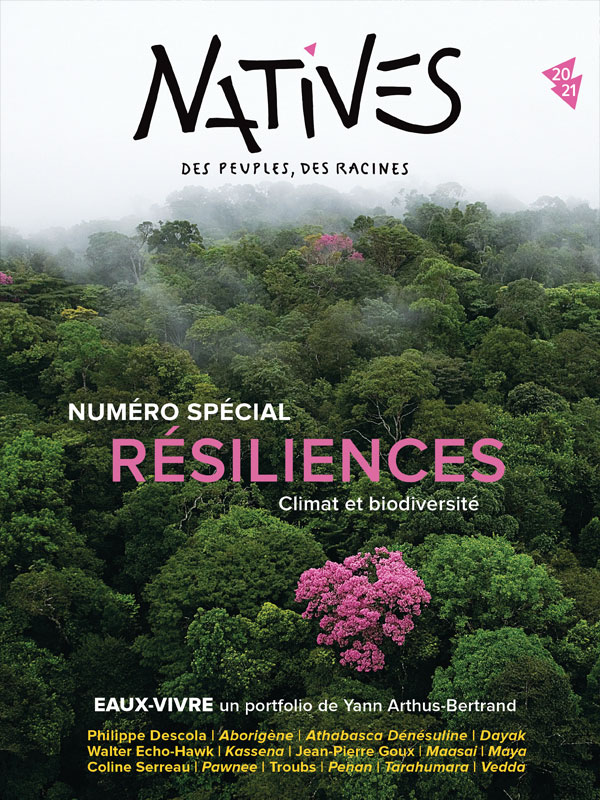

+ Crédit photo en-tête d’article : ©Survival International

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.