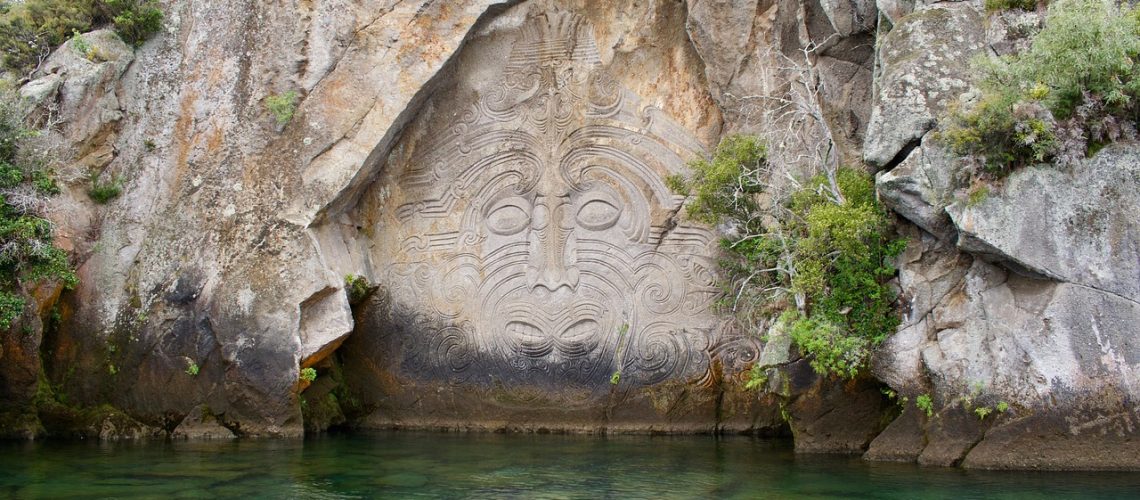

En abrogeant l’obligation d’enseigner la culture maorie à l’école, le gouvernement néo-zélandais provoque une onde de choc nationale. Pour les communautés autochtones, les enseignants et l’opposition, cette décision constitue un grave retour en arrière, menaçant un équilibre fragile construit autour du Traité de Waitangi et d’années de politiques de réconciliation.

◆ Retour sur une politique éducative

L’enseignement de la culture maorie dans les écoles n’était pas une simple mesure symbolique. Introduite en 2020 par le gouvernement travailliste de Jacinda Ardern, cette obligation visait à ancrer dans le quotidien scolaire la langue : te reo Māori, les rituels et les références culturelles des peuples autochtones. Chaque matin, kia ora résonnait dans les cours d’école et les chants traditionnels donnaient le ton d’une journée… Cette politique répondait à un constat préoccupant : les enfants maoris, victimes d’un système scolaire qui ne représentait pas leur identité, affichaient des résultats inférieurs à la moyenne nationale. Le gouvernement cherchait donc à restaurer une forme de justice éducative et à consolider l’identité plurielle du pays.

◆ Un renversement abrupt sous le gouvernement Luxon

L’arrivée au pouvoir fin 2024 d’une coalition a bouleversé cet équilibre. Le Premier ministre Christopher Luxon affirme répondre aux inquiétudes de nombreux parents qui jugeraient l’enseignement maori envahissant ou préjudiciable à d’autres apprentissages fondamentaux. La voix la plus audible au sein du gouvernement reste celle d’Erica Stanford, nouvelle ministre de l’Éducation. Estimant que les Maoris, qui représentent environ 20 % de la population, ne justifient pas une obligation nationale, elle a décrété le 4 novembre la suppression pure et simple de la mesure. Une décision unilatérale, prise sans consultation des iwi (tribus), des organisations maories ni des syndicats enseignants. Pour elle, l’intégration du te reo n’aurait eu aucun impact sur la réussite des élèves autochtones.

◆ Un sentiment de rupture

Dans les établissements scolaires, enseignants et responsables administratifs dénoncent une décision brutale et déconnectée des réalités pédagogiques. Meredith Kennett, présidente de l’association des conseils scolaires, affirme que la présence de la culture maorie dans l’enseignement a renforcé la cohésion des élèves, créant un langage commun et valorisant les identités multiples du pays. De son côté, Chris Hipkins, leader du Parti travailliste, évoque un « inquiétant recul» et rappelle qu’au-delà d’une question éducative, cette mesure s’inscrit dans les obligations morales et juridiques du Traité de Waitangi. Signé en 1840 entre la Couronne britannique et les peuples maoris, ce texte engage l’État à protéger les droits autochtones. Le “détricotage” actuel, selon lui, constitue une violation de l’esprit même de ce traité, déjà souvent malmené au cours de l’histoire.

◆ Fragilisation

L’affaire dépasse largement les murs de l’école. Depuis son arrivée au pouvoir, la coalition a entrepris de supprimer ou affaiblir plusieurs politiques spécifiquement destinées à réduire les inégalités structurelles subies par les Maoris. Santé, environnement, représentation électorale : de nombreux dispositifs sont remis en question, toujours sous la bannière de la lutte contre les « politiques fondées sur la race ». Les chiffres restent implacables : l’espérance de vie maorie demeure sept ans plus courte que celle des autres Néo-Zélandais. Les revenus moyens sont plus faibles. Les Maoris représentent plus de la moitié de la population carcérale alors qu’ils constituent un cinquième du pays. Chez les jeunes, le taux de suicide est dramatiquement plus élevé qu’ailleurs. Pour les défenseurs des droits autochtones, démanteler les mesures correctives revient à figer, voire aggraver, ces inégalités et beaucoup y voient l’expression d’une vision qui nie la spécificité historique et culturelle des peuples maoris.

◆ Identité

Ce retrait de la culture maorie de l’école réactive une question centrale en Nouvelle-Zélande : que signifie être un pays biculturel ? Depuis plusieurs décennies, la société néo-zélandaise s’efforçait de concilier héritage colonial et reconnaissance des peuples autochtones, en s’appuyant sur une identité partagée et la valorisation de te ao Māori, la vision du monde maorie. Cette dynamique, souvent citée en exemple dans le monde, semble aujourd’hui fragilisée. Les enseignants craignent une perte de repères pour les élèves maoris. Les communautés autochtones dénoncent une attaque contre leur dignité. Les experts redoutent une montée des tensions raciales et un affaiblissement du lien social.

La décision du gouvernement Luxon ne constitue pas seulement un choix pédagogique : elle bouscule un pilier de la construction nationale et interroge la capacité du pays à reconnaître pleinement son histoire. En retirant la culture maorie de l’école, la Nouvelle-Zélande court le risque de raviver de vieux clivages et de mettre à mal les avancées obtenues au nom du respect et de la justice. La question demeure ouverte : une nation peut-elle se projeter harmonieusement dans l’avenir lorsqu’elle efface une partie essentielle de son passé et des identités qui la composent ?

Jessica Baucher

+ Crédit photo en-tête d’article : ©Pixabay

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.